|

济宁非遗记录之端鼓腔

发布日期:2020-06-23 16:08

浏览次数:

端鼓腔属于古老傩文化的范畴,是微山湖形成后,渔民驱疫降福、祈福禳灾、消难纳吉的祭礼仪式。微山湖特殊的地理环境与渔民特殊的生产生活方式为端鼓腔的产生与发展提供了丰厚的沃土。 端鼓腔又称 “端公腔”、“端供腔”、“打端鼓”、“端公戏”或“端鼓戏”。其祭祀程序分为设坛、开坛、午坛和了坛。设坛俗称布坛。坛是请神的祭坛,也是“端公”们表演的舞台。坛有内、外坛之分, “内坛”设在室内,设神台、神像、欢门、彩吊、香烛等,有拜神、敬神的功能;“外坛”设在室外,竖有“神幡”,有“迎神接驾”的功能。设坛由于祭祀活动目的不同而呈现出不同的表现方式。开坛也即请神。开坛的时间最短是一天一夜,长的可达四天四夜,有大开坛和小开坛之分。开坛时端公身穿法衣,头戴朝帽,手拿羊皮鼓,烧纸钱后,口中念念有词,邀请各路神灵前来赴会。午坛也叫朝神祭奠,是端鼓腔最主要的环节。“端公”请出所要祭拜的神灵后就要进行一系列祭拜活动。午坛必须中午十二点之前完成。黎明前便开始举行祭拜仪式,在展鼓声中,要对所请神像轮番进行朝拜、祈祷,并呈上猪、羊等供品供奉神灵。了坛即完坛,也叫送神。 端鼓腔在祭祀过程中呈现出不同的表现形态,每个程序几乎都穿插着一些曲艺表演。可以说端鼓腔是融法事和戏剧于一体的。最初的端鼓腔表演是以面具区分角色的,由于渔民生活条件艰苦,面具的制作也较为简单,一般用废纸或者敲坏了的羊皮鼓的羊皮,画上脸谱即为端鼓腔的面具。目前,由于端鼓腔的表演随意性较大,面具的使用也逐渐减少。扮演的角色除在服饰上的区分外,丑角只在面部加个鼻卡,净行贴块红纸即可进入角色。旧时,由于男尊女卑的思想在微山湖区较为严重,所以自始至终在端鼓腔原生态表演的舞台上从未有女演员出现,剧中的旦角均由男演员装扮。这些演员并不固定角色,表演具有“一人多角”的特点,艺人在定妆后还要根据剧情需要随时更换自己在戏中的角色,同时还要重复交待角色之间的关系,以便于观众了解接受。在人物对白中,一般采用说唱的方式,其叙事性较强,即“以第三者的身份讲述故事”,演员每次重新入戏,先要在唱词中唱出所扮角色的名字。

端鼓腔表演的显著特点是自击、自奏、自舞,羊皮鼓既是打击乐器又是舞蹈的道具,演奏者同时又是舞蹈者,鼓点与舞姿融为一体,达到与神沟通和传达神谕的目的。其表演动作讲究高低对比,左右、上下、前后对称,动作幅度大,步伐自由而少规整,还没有形成完整的程式化动作。常用舞蹈动作有“二龙出水”、“穿花”、“圆场”、“走灯”、“拉大锯”、“推肩”等。表演高潮时也有“腾跃”、“蹦窜”、“翻滚”、“旋转”等一些技巧性动作。“穿花”的步法要求很严格,步子要小而轻,身板要灵活,“穿花”的舞步和队形变化复杂多样,主要有“剪子股”、“走八字”等。“走灯”是穿插在端鼓腔表演中独立成文的较为独特的节目。渔民在船上摆放五盏面灯,演员手拿着羊皮鼓边唱边舞。 端鼓腔原始的伴奏乐器是一面用羊皮蒙制的直径大约30—40厘米、鼓边宽约15厘米的扇形单面羊皮鼓。羊皮鼓鼓柄置于正中,抓柄的长度与鼓面的直径相同,抓柄下端有一个直径约13厘米的铁圈,铁圈上套有9个小铁环,铁圈上有直径约3厘米的小铁圈,小铁圈套有3个小铁环,合称“九连环”。“9”在佛教中称为最大的数,象征着吉祥如意。而三个纵向相连的铁圈象征着“天、地、人”合一,代表着万事万物的自然和谐。而渔民认为数字“9 ”为“人无完人、物无完物”,为人处事能做到“九成”就算“成”。 表演时,端公左手从背面握柄,右手拿执一根长约43厘米的竹制细鼓签敲打鼓面。表演前,端公在原地先打一通有固定套路的鼓点,既可酝酿情绪,又起着烘托气氛和招徕观众的作用。表演中,两人边击边舞边唱,在“嘭、嘭”击鼓声和“嚓、嚓”摇环声中,配以曲调高亢的唱腔和热烈、粗犷的舞蹈,给人一种别致、独特的韵味。另外在画面调度中,突出了两人同进同退或面对面、背靠背的对转,或“推磨式”的同转共绕形式。 除曲艺形式外,端鼓腔还包涵说唱、音乐、舞蹈、戏剧、武术、杂技、绘画、剪纸等诸多要素的艺术表现形式。这些艺术形式在特定的环境下聚合在一起,在共同具有的性质中体现其各自的特性。巫傩音乐层面的端鼓腔是仪式过程中所演唱的整套唱腔,包含若干首曲调,这些曲调大都是历史故事、民俗生活的反应,有的曲牌所演唱的歌词直接与祭祀内容有关。端鼓腔系音乐形态不仅内容丰富,而且与民间祭祀仪式联系密切,是民间巫傩音乐在今天的宝贵“遗声”。 最初的端鼓腔活动仅仅局限于微山湖纯渔民之中。如果是较小的祭祀,就在自家的渔船上进行简单的布置后,有两至三个“端公”在船头上举行。如果是渔帮重大的祭祀仪式,就要先选择一湖面开阔明水处,把三、五(单数)只大船连在一起,铺上木板作为舞台。船上高挑神幡,高扎芦苇席棚,芦苇席棚中间设置香案,摆上丰盛的供品进行祭祀活动。后来,随着湖区渔民陆居,端鼓腔就逐渐由湖上表演改为在陆地上表演了。 为使端鼓腔成为微山县知名文化品牌,微山县文化部门以发展促保护,2007年3月,在昭阳街道成立了微山县爱湖杨氏端鼓腔剧团和微山县新建加如端鼓腔剧团。剧团常年在江苏、浙江、湖北、上海、安徽、山东等地举行各类演出活动。微山县昭阳街道也被评为“中国民间文化艺术之乡”。

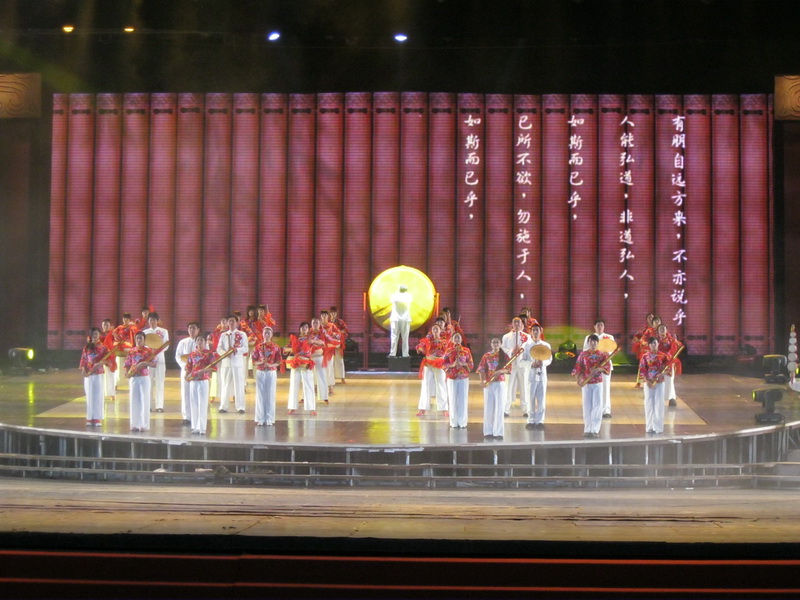

新改编的“端鼓声声”在保留原生态说唱曲调的基础上,融入了现代舞蹈元素,先后参加了2011年济宁市庆祝建党90周年文艺演出、2011中国国际孔子文化节文艺演出、2011年中国文化遗产日主场城市闭幕式大型文艺演出、“好客山东”(青岛)闭幕式大型文艺演出、济宁广播电视台建台25周年文艺演出、2012年,微山县第十八届荷花节开幕式文艺演出及微山县“三下乡”文艺演出等大型文艺演出活动。同年,微山县爱湖杨氏端鼓腔剧团积极改编端鼓腔唱词,在湖区宣传十八大精神,并配合国税部门对国家的税务政策进行宣传,在当地湖区引起了很大反响。2013年微山县爱湖杨氏端鼓腔剧团表演的“端鼓声声”获山东省社会文化星光奖金奖,在第十届中国艺术节全国舞蹈大赛中获入围奖。中央、齐鲁、济宁、微山电视台先后进行了报道。同年,中央电视台对微山湖端鼓腔进行专题报道,并在“走遍中国—运河文化”栏目播出。2010年4月,中央电视台——-同赢同唱栏目组来微山湖拍摄端鼓腔原生态表演,并于5月1日在中央一套播出。2018年,端鼓腔剧目《张郎打丁香》参加了全国曲艺周汇演。2019年,参加了第四届“千年运河曲声杨”济宁市优秀曲艺节目汇演。一些国内外民俗专家、学者陆续到微山湖对其进行采访,整理、发表端鼓腔理论文章数篇,使端鼓腔享誉海内外。 2011年端鼓腔被国务院(国发[2011]14号)列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。 2014年,《古韵悠悠端鼓腔》书籍、《画意诗情端鼓腔》画册和《千年意韵端鼓腔》光盘的出版对端鼓腔的发展、传承史上具有里程碑意义。 端鼓腔从最初不为人知的渔民祭祀活动成为国家级非物质文化遗产名录项目,不仅对研究湖区发展变化及运河文化有着重要的作用,而且对展现整个微山湖地区民俗文化内涵、提高微山湖知名度都具有重大意义。

|