|

济宁非遗记录之曲阜尼山砚

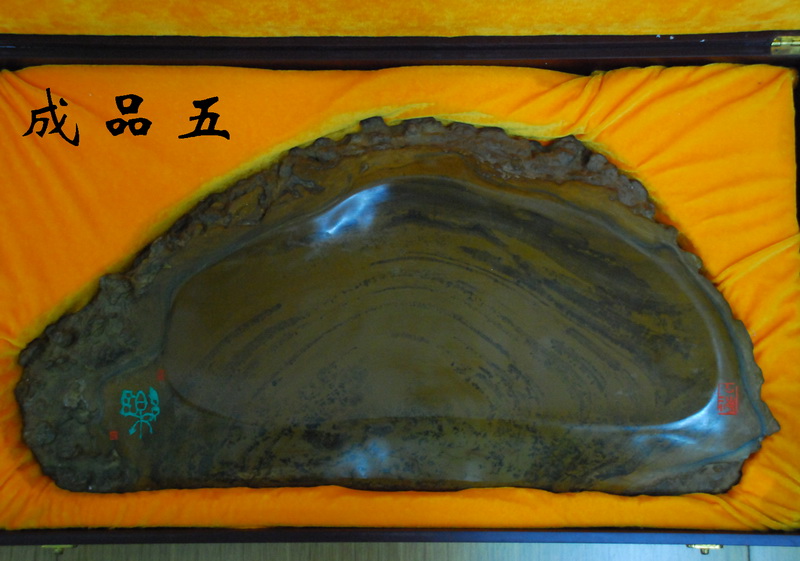

尼山砚,因其石产于曲阜尼山而得名。其历史悠久,石质精良,更因出自“圣地”而愈显名贵,身价倍增。尼山砚,为鲁砚中的佼佼者,是曲阜独有的优秀传统工艺品,与楷木雕刻、碑帖一起被称为“曲阜三宝”。 古传,尼山砚自唐、宋以来即享盛名。 明万历二十四年(公元1596年)所修《兖州府制》记载:“尼山之石,刳而为砚,纹理细腻,亦佳品也。” 清乾隆三十九年(公元1774年)所修《曲阜县志》记载:“尼山之石,纹理细腻,质坚色黄,可以为砚,得之不易,近无用者。” 由此可见,历史记载的尼山砚迄今至少有400余年的历史且稀罕难得。 尼山砚,石质精良,极为难得。据现代地质考察证实,尼山山体主要有距今6亿年的寒武石地层组成,其中寒武系中统“徐庄组”暗紫色页岩中所夹的灰黄色钙质页岩及泥灰岩就是尼山砚石。尼山砚石在剖面上呈大小不等的“透镜状”继续分布于暗紫色的页岩中,在平面上则呈不规则饼状,人称“千层饼”。由于风化作用,表面的尼山石多不宜制砚,只有深层的柑黄色石,坚细温润,不渗水、不渍墨,发墨有光,方可制砚。若是石面柑黄,并有黑褐色色松花纹,花纹边部较密,向内渐稀,中部则无,则是制砚的上品。尼山砚功能特性是有科学依据的,据资料表明:其一,石面呈疏密不均的黑色松花纹,是由少量非晶态的氢氧化铁浸染在矿物颗粒之间造成的。其二,尼山砚石硬度适中,这既能增加砚石的研磨性,提高砚石的寿命,又可“拭不损毫”,且对“贮墨不涸”也起到了一定的作用。故尼山砚有“坚而不顽,抚之生润,下墨利,发墨好,久用不乏”之美誉。 古时候,尼山砚均采自砚台沟,现早已再难寻觅。且尼山作为“圣地”,历朝历代的衍圣公严加把守。1949年以前,尼山砚的采制一直被孔府所控制,产品很少。新中国成立以后,为保护和发掘这一古老而宝贵的砚台品种,山东省工艺美术研究所与曲阜县工艺美术厂协作,最终在尼山五老峰下找到了新坑,为尼山砚的制作提供了理想的材料。 尼山砚的设计制作是以鲁砚的“简朴大方、巧夺天工”为特点。在数百年的发展进程中,尼山砚逐渐形成了自己特有的艺术风格,即:“粗中有细,细中含粗,运用自然,以求意境”。清代制砚家徐坚曾在尼山砚题铭曰:“不方不圆,因其自然,固差胜于雕镌。”在实际制作中因材施艺,依形开墨堂、墨池,少有雕琢点缀,加之铭文多选自《论语》,相互辉映,意蕴深长,典雅大方。

尼山砚制作工艺主要有: 采石:由于尼山砚石储藏于石灰石夹层中,故开采砚石必先开凿石灰石,再从接缝处凿下。 选料:去掉“石皮”,依花纹和形状切割成砚坯。 设计:即相石,根据砚坯的形状、花纹等设计砚形,也就是定题材、立意、构图和造型。 雕刻:雕刻是制砚过程中的重要工序。首先打坯,该去的去,该留的留。刻砚堂、砚池,再进行图案雕刻。 打磨:先粗后细,磨去刀痕,使砚台平整、光滑。 配盒:雕刻完毕,型制已定,配红木盒或锦盒。配盒起防尘和保护砚石的作用。 刻砚铭:镌刻砚铭因砚而定。形式、书体多样。镌刻作者姓名。 养护:以上所有工序完毕,随即进行清洗、养护(把玩)。 尼山砚主要的传统产品有:松花砚、葫芦砚、古柏砚、竹节砚、古琴砚、书简砚、芭蕉砚等,以及各种规格的旅游小砚。 尼山砚砚品超群,意蕴深长。尼山砚取之于圣地尼山,其于生俱来的儒家风韵,蕴含着丰厚的文化内涵和超凡的文化价值。历史上,尼山砚或当贡品进献朝廷,或作礼品馈赠达官显贵。新中国成立以后,尼山砚作为鲁砚的重要品种,曾两度进京参加“鲁砚汇报展览”、“全国首届文房四宝展览”,受到京都书画家、收藏家的一致赞赏。八、九十年代多次远赴日本、韩国、新加坡、香港等地展出,好评如潮。尼山砚向国家和有关部门及历届“国际孔子文化节”、“国际儒学学术讨论会”提供了大量的礼品,深受中外专家学者的珍爱。2003年至2006年间,尼山砚又数次在国内参展参赛,均获大奖。尼山砚早已被载入《中国书法大辞典》、《中国工艺美术大辞典》。尼山砚作为儒家文化的一种载体,越来越彰显出其巨大的历史价值、文化价值、艺术价值和社会价值。 |