|

济宁非遗记录之梁祝传说

发布日期:2021-01-06 09:30

浏览次数:

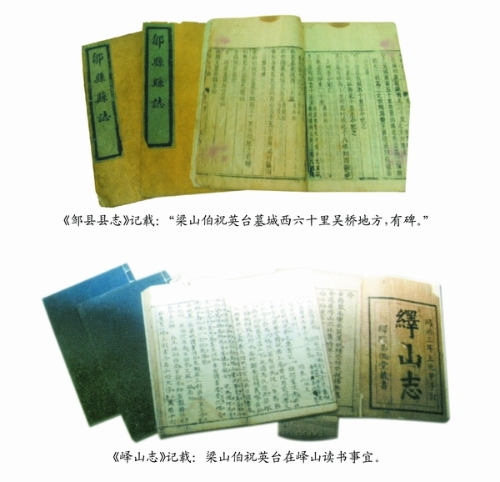

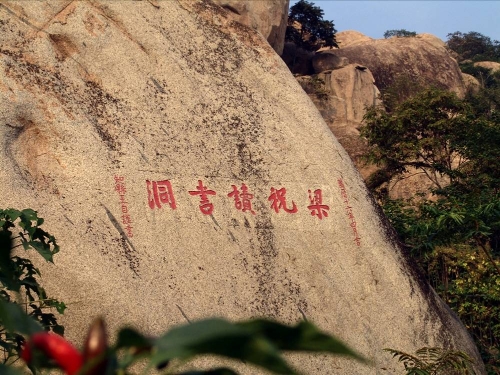

梁祝传说是指在孔孟故里—山东济宁及周边地区民间广为流传的梁山伯祝英台的爱情传说故事。梁祝传说产生于尊儒重孝社会风气浓厚的汉代孔孟之乡。在唐代邹县马坡(今属微山县)就建有梁山伯祝英台墓及祠堂。元代至元年间(公元1264年)邹县(今邹城市)梁祝读书的峄山上就有梁祝祠。元代诗人陈云游峄山时就留有《万寿宫梁祝像》诗句:“信是爱情两未终,闲花野草尽成空。人心到此偏酸眼,小像一双万寿宫。”明正德十一年(1516年),对微山马坡梁山伯祝英台墓、祠进行重修,并详细记载了梁祝传说故事产生的时代背景、故事内容,重修梁祝墓祠的原因。明代学者张岱在《陶庵梦忆》中记载:孔庙有梁山伯祝英台读书处。清康熙十一年修的《邹县旧志汇编》记载:“梁山伯祝英台墓城西六十里吴桥地方,有碑”。《峄山志》记载:峄山上有“梁祝读书洞”、“梁祝泉”、“梁祝读书处”等遗址。至今,马坡乡梁、祝、马故居村庄和家族后裔尚在,峄山读书处遗址尚存。 汉代产生的梁祝传说,经过在民间的广泛流传,被编为戏文、元曲,明清时期,又有多种版本的传奇问世,这样产生于孔孟故里—山东济宁的梁祝传说故事经过民间广泛的口头传播,特别是经过民间曲艺《山东琴书》祖传曲目《梁祝下山》、《梁祝姻缘记》等曲目的说唱,使梁祝传说由山东济宁沿古老的泗河、运河及相关水系传播到全国各地。解放后又经文人改编成吕剧《梁祝下山》等戏剧进行传播,特别是越剧电影《梁山伯祝英台》的播放,更进一步扩大了梁祝传说的宣传。一部《梁祝小提琴协奏曲》的产生,更使梁山伯祝英台故事传遍了世界。 根据当地老人传说:在昔日的济宁九曲村,有一户姓祝的人家,因家中很富有,乡人称他为祝员外。他家虽富,但并没有社会地位,不受人尊重,而社会上有男孩的家庭,孩子通过读书,求得官位,受到世人的尊重。祝员外因自己家中没有男孩读书,整日哀声叹气。他家中有一个女儿,叫祝英台,很聪明,她看到父亲因没有男孩读书而发愁,为了解除父亲的忧愁,她女扮男装到邹县(今邹城市)峄山读书,在去峄山的路上,遇到也去峄山读书的邹县西居村的梁山伯,两人相见后情投意合,一同到峄山读书。在峄山读书期间,二人同吃、同住,祝英台三年衣不解。学业完后,梁山伯应祝英台之邀,到祝英台家拜访时,方知祝英台为女子,他向祝英台求婚,祝英台虽内心深爱梁山伯,但因此时祝英台父母已将她许于邹县西庄的马家,祝英台已无法答应梁山伯的要求。梁山伯回家后不到一年,就因思恋祝英台而死。 马家迎娶祝英台的那天,祝英台也因思恋梁山伯而死在家中,马家迎亲的队伍空车而返。梁山伯和祝英台因相互思恋而死的事,在当地很快传开,一些开明人士被梁祝二人真心相爱的故事所打动,经多方商议,决计把祝英台葬于梁山伯墓中,使她们生前虽不能结合,死后二人能永远相伴。他们认为这样做,这无论是从天理还是从人情的角度讲,都是应该的。 后人为了纪念她们,唐朝武德年间,就在梁祝墓地建有祠堂,到了明正德十一年(1516年)皇帝钦差大臣、南京工部右侍郎、前都察院右副御史崔文奎又对墓、祠进行重修,并立碑纪念。这就是孔孟故里——山东济宁的梁祝传说故事。 |